2025.04.09

低頻度は高頻度に劣らないのか

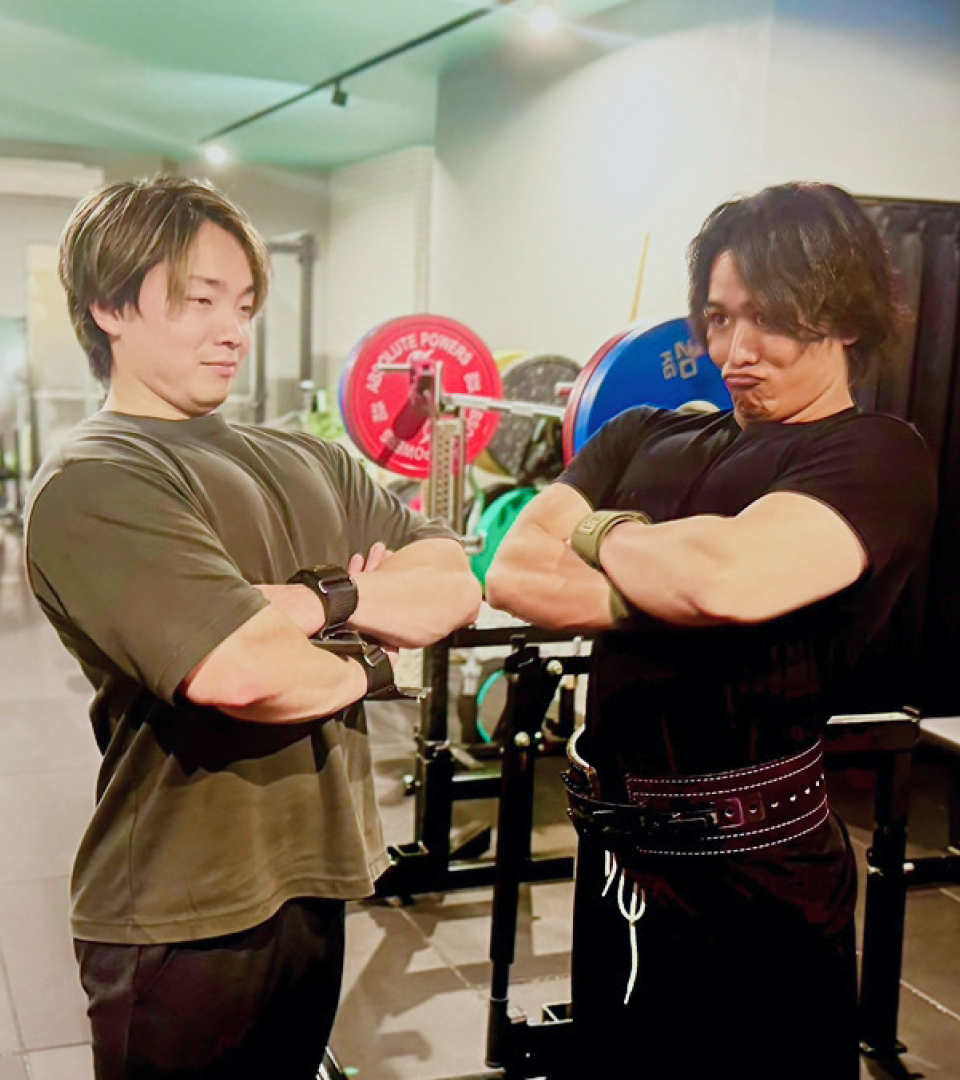

みなさまこんにちは。

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回は、低頻度トレーニング後の心肺機能の改善は、強度と量を合わせた

高頻度トレーニングに劣らないのかという論文を引用していこうと思います。

論文

本研究の目的は、低頻度トレーニング(WW)が心肺機能の改善において高頻度トレーニング(HF)より劣っているかどうかを評価することである。

主な目的は、最大酸素摂取量(V̇O2 max)を非劣性マージン3.5 mL/kg/分(1代謝当量タスク; MET)で使用してこの問題を評価することであった。

運動強度と週間運動量が一致している場合、 V̇O2maxの改善においてWWトレーニングは

HFトレーニングより劣らないだろうという仮説を立てた。

この仮説は、週末戦士の身体活動パターンは、より均等に分散された

身体活動と同様の健康上の利点を提供できるという疫学的証拠と、

実験研究の曖昧な結果に基づいています。

二次的な目的は、ヘモグロビン量、骨格筋の酸化能力、疲労抵抗、

持久力運動パフォーマンスの根本的な変化を調べることで、

最初の目的の結果を文脈化することで、V̇O2maxに沿って、トレーニング頻度に関係なく

同様に改善すると仮説を立てました。

18~45歳の明らかに健康な男性(n=15)と女性(n=15)30名を募集した。

本研究では、1週間の総運動量と運動強度を一致させながら、

週2回または週4回のトレーニングを8週間行った場合を比較した。

WWのV̇O2maxの増加はHFのそれよりも劣っていなかったことから、

結果は、短期トレーニング中の心肺体力の改善において、週当たりの運動量が一定であれば、

運動回数は重要な決定要因ではないことを示唆している。

また、HFおよびWWトレーニングのいずれにおいても、

一定の運動強度における生理的ストレスおよび知覚的ストレスが減少し、

高強度運動能力が向上することが示された。

これらの生理学的変化の根底には、酸素供給(Hbmass)および酸素利用(筋酸化能)に

寄与する因子の改善、ならびにNMFの全体的指標(MVC)および末梢指標の低下があった。

結論として、健康な男女のコホートにおいて、低頻度トレーニングは、

量と強度をマッチさせた8週間の持久力運動におけるV̇O2maxの改善において

高頻度トレーニングより劣っていなかった。

それぞれのプロトコールによって誘発された持久力トレーニングの統合的な生理学的効果は、

重強度および強度の領域における運動パフォーマンスにも及んでおり

炭水化物酸化への依存度の低下からNMFの改善および自覚的努力の低下にまで及んでいた。

これらの結果は、持久的運動処方に関する決定に役立つ証拠を提供すると同時に、

今後の研究のために、急性運動ストレスを長期的なトレーニング適応に

結びつけるシグナル伝達経路に関する多くの疑問を生み出している。

まとめ

筋肥大も量が一緒なら同じぐらい育つという結果がありましたね。

とはいえ動きやすさとか別の視点で見ると

VO2max以外では差が出るかもしれませんね。

過去おすすめ記事

・トレーニング頻度の減少が筋力と形態に与える影響