2025.03.23

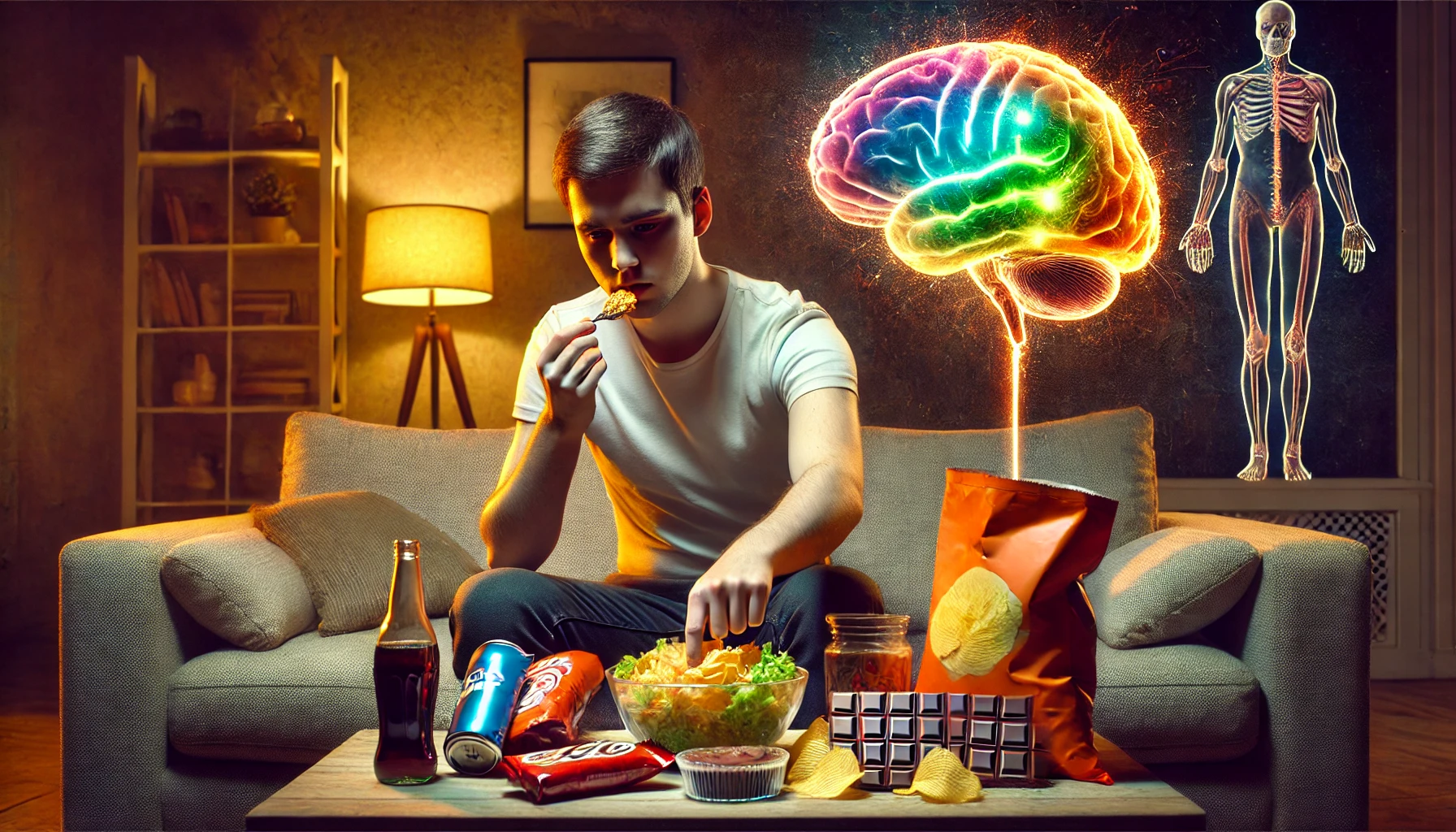

空腹でなくてもつい食べちゃう?

こんにちは、TOMOAKIです。

オンラインコーチングやパーソナルトレーニングの現場で

よく受けるご相談のひとつに、

「お腹が空いていないのに、ついお菓子やジャンクフードを食べてしまう」

というものがあります。

このような衝動は、減量中の方や

体型維持をしている方にとっては、非常に悩ましい問題です。

実は私自身も、減量後や大会明けのように

エネルギー状態が安定しているにも関わらず、

甘いものや脂っこいものを欲してしまうという経験がありました(汗)。

この「空腹でないのになぜか食べたくなる」という衝動、

2023年の神経科学研究によって、

“脳の報酬系”が深く関わっている可能性が示唆されています。

本記事では、2023年に発表された臨床研究

「Habitual daily intake of a sweet and

fatty snack modulates reward processing in humans」の内容をもとに、

高脂肪・高糖質の食品が脳にどのような影響を及ぼすのか、

過食行動を引き起こしうる神経的メカニズムについて、

科学的に解説いたします。

参考文献:

Habitual daily intake of a sweet and fatty snack modulates reward processing in humans.

「満腹でも食べたくなる」は脳の変化?

本研究では、正常体重の成人を対象に、

8週間にわたり以下のいずれかのスナックを

1日2回摂取するというランダム化対照試験が実施されました。

- 高脂肪・高糖質(HF/HS)スナック群

- 低脂肪・低糖質(LF/LS)スナック群

それ以外の通常の食事は自由とし、

体重や代謝指標には大きな変化がないことを確認しつつ、

脳活動と味覚・嗜好の変化を観察しました。

主要な研究結果

1. 脳の報酬系が強く反応するようになる

「HF/HSスナックを8週間摂取した群では、

低脂肪食品の好みが減少し、ミルクセーキ(高脂肪・高糖質)の

摂取に対する脳の反応が増加した」

- 中脳(腹側被蓋野、黒質)や前頭前野、島皮質、視覚野などで、

ミルクセーキの予告と摂取に対して有意に高い反応が観察されました。 - この変化は体重の変化を伴わず、純粋に「食事内容」による影響とされています。

2. 報酬学習の神経機構が強化される

「HF/HS摂取後には、食とは無関係の報酬学習課題においても、

学習シグナル(予測誤差)の脳活動が強まった」

- 腹側線条体、海馬、前頭前野などの領域で、

報酬に関する神経活動が顕著に増加しました。 - このことは、単なる「食べ物への欲求」だけでなく、

脳の学習や動機づけ全般に変化が及ぶ可能性を示唆しています。

3. 味覚の感知能力には変化がないが、好みに変化が起きる

- 味の「脂っこさ」「甘さ」を感じ取る能力自体は変わらなかった一方で、

HF/HS摂取群では低脂肪食品への「好み」や「欲しさ」が有意に低下しました。

ダイエットや食事管理への示唆

本研究は、「満腹なのに甘いもの・脂っこいものが欲しくなる」

という現象の背景に、脳の報酬系の可塑性(変わりやすさ)が

関与している可能性を示しています。

- 高脂肪・高糖質食品を継続的に摂るだけで、

低脂肪食品の好みが減る。 - 食品に含まれるカロリーではなく、

その構成(脂質と糖質の組み合わせ)が脳への影響を及ぼす。 - これらの変化は体重が増えなくても起こる。

まとめ

本研究は、「わずか8週間の高脂肪・高糖質スナックの習慣的摂取」が、

体重や血糖値などの代謝に変化がなくても、脳の報酬系を再構築し、

嗜好や学習の仕組みに影響を及ぼすことを明確に示しました。

特に注目すべきは、「食べ物の好み」が無意識のうちに変化し、

低脂肪な食品への好みが減る点です。

これはダイエット中の方や食習慣改善を目指す方にとって、

見えない落とし穴となり得る現象です。

もっとも、この研究は正常体重の成人を対象とし、観察期間も8週間と短いため、

肥満者や若年層、長期間の影響を含めた一般化にはまだ慎重さが必要です。

それでも「満腹でもつい食べたくなる」のは、意志の問題ではなく、

脳の報酬系が“学習”によって変化してしまった結果かもしれない——

この新たな視点は、これからの食事管理やダイエットにおいて、

非常に価値あるヒントになると感じています。