2025.03.22

赤身肉は健康に悪い?リスクとその背景

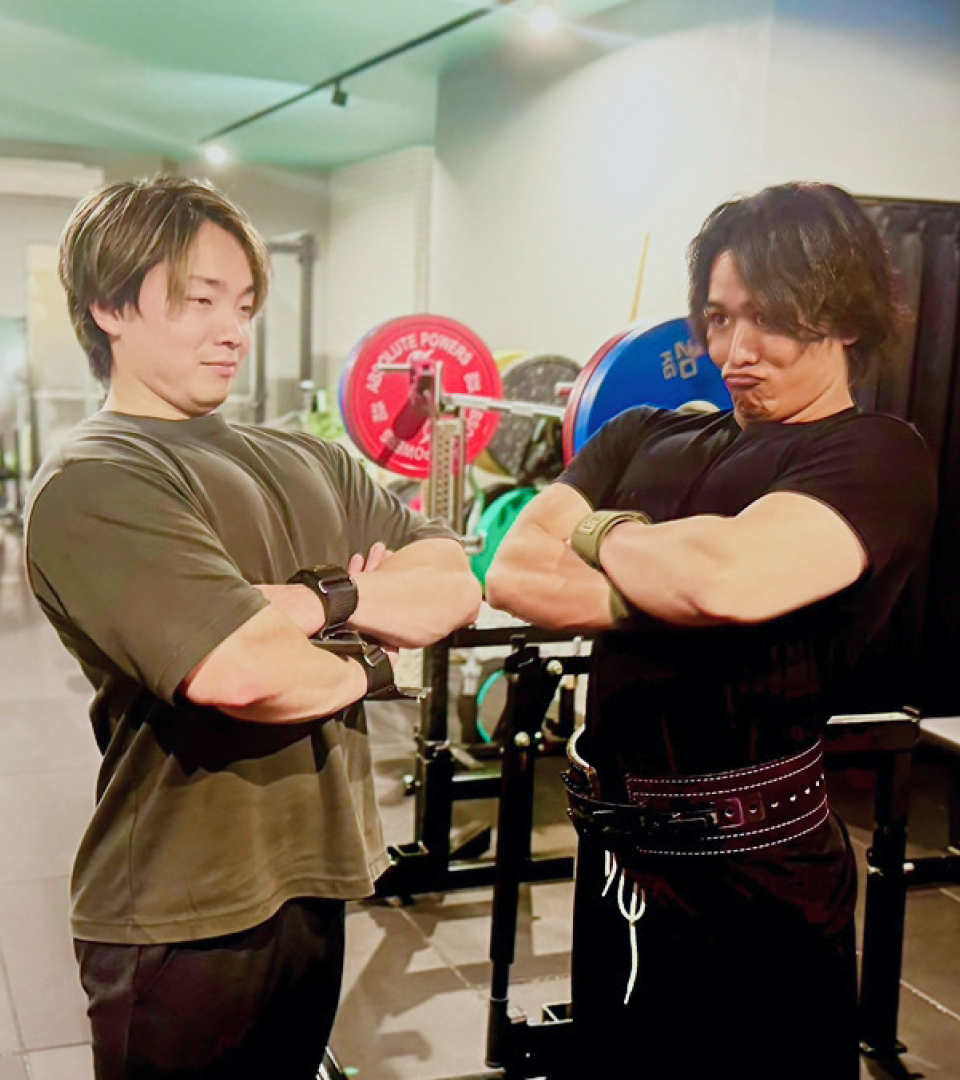

こんにちは、Tomoakiです。

以前パーソナルのクライアントさんから

「赤身肉を食べ続けるのは健康に悪い」と聞いたのですが

実際のところどうなんでしょう?という質問をいただきました。

そこで今回は、「赤身肉(red meat)」の健康への影響について、

2023年にEuropean Heart Journalに掲載された

系統的レビューおよびメタアナリシスの結果を基に解説します。

「赤身肉を食べすぎると体に悪い」というイメージを持たれている方も

多いかもしれませんが、果たしてそれはエビデンスに基づいているのでしょうか?

参考文献:

Red meat consumption, cardiovascular diseases,

and diabetes: a systematic review and meta-analysis

そもそも赤身肉とは?脂肪の量は関係ある?

赤身肉とは、主に牛肉、豚肉、羊肉など、

哺乳動物由来の筋肉組織を指します。

ここで誤解されやすいのが「脂肪の少ない部位=赤身肉」ではなく、

部位の脂肪量ではなく、動物種に基づいた分類であるという点です。

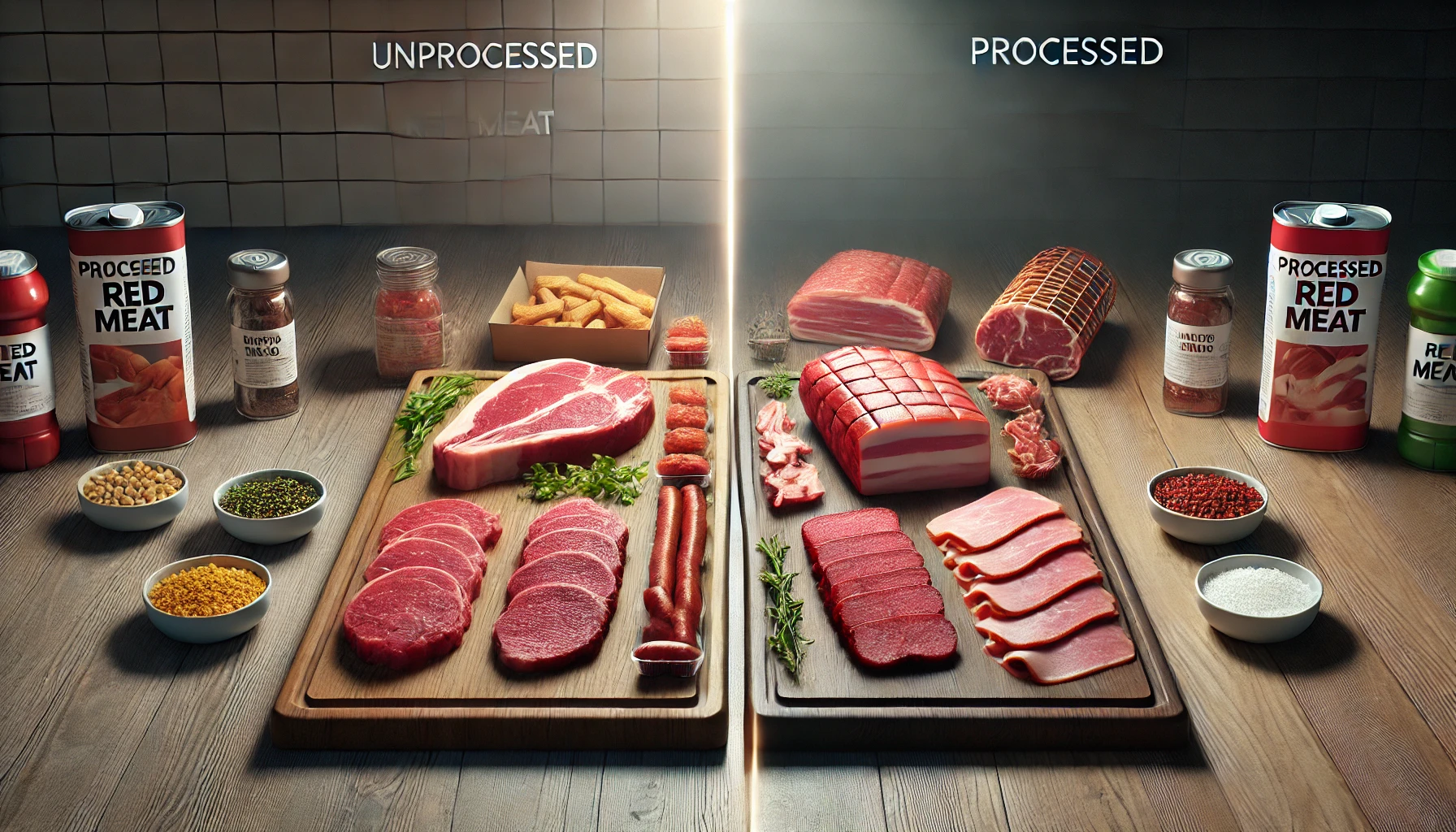

また、赤身肉は以下のように分類されます。

- 未加工赤身肉(Unprocessed red meat):

ステーキやローストビーフなど、保存料や加工を施さないもの - 加工赤身肉(Processed red meat):

ベーコン、ハム、ソーセージなど、塩漬けや燻製処理されたもの

加工肉に関する記事はKONDOさんのこちらの記事よりご確認ください。

研究概要:赤身肉の摂取と病気の関係

2023年にEuropean Heart Journalに掲載された

系統的レビュー・メタアナリシスでは、世界4地域から

計446万人のデータを分析し、

赤身肉の摂取と以下の疾患との関連性を検討しました。

- 心血管疾患(CVD)

- 冠動脈疾患(CHD)

- 脳卒中

- 心不全

- 2型糖尿病(T2DM)

- 妊娠糖尿病(GDM)

表:疾患リスクと赤身肉摂取の関係(HR: ハザード比)

| 疾患 | 未加工赤身肉(100g/日) | 加工赤身肉(50g/日) |

|---|---|---|

| 心血管疾患(CVD) | HR 1.11(+11%) | HR 1.26(+26%) |

| 冠動脈疾患(CHD) | HR 1.17(+17%) | ― |

| 脳卒中 | 関連性なし | HR 1.16(+16%) |

| 2型糖尿病(T2DM) | HR 1.27(+27%) | HR 1.44(+44%) |

| 妊娠糖尿病(GDM) | HR 2.01(+101%) | 関連性なし |

こちらの表では、未加工・加工の赤身肉を一定量摂取した場合に、

各疾患のリスクがどの程度上昇するかを示しています。指標として用いられているHR(ハザード比)は、

「疾患の発症リスクがどれだけ増えるか」を統計的に示すものです。注目すべきは、加工赤身肉の方が、未加工赤身肉よりも

リスク上昇の度合いが大きい傾向が見られる点です。たとえば、2型糖尿病では未加工肉で27%のリスク上昇に対し、

加工肉では44%と高くなっています。また、心血管疾患についても、加工肉の方が15%以上高いリスク増加が見られました。

一方で、妊娠糖尿病に関しては、未加工赤身肉との関連のみが認められ、

加工肉との有意な関連は見られなかったという結果になっています。

これは加工肉が妊娠期にそこまで摂取されていない、

または研究数が限定されていた可能性も考えられます。こうした傾向から、加工方法や添加物の影響が、

疾患リスクに追加的な影響を与えている可能性が読み取れます。ただし、これらは観察研究の結果であるため、

「赤身肉が原因で病気になる」といった因果を示しているわけではない点に注意が必要です。

疾患リスクの背景にある可能性のある要因

研究では、以下のような要素がリスク増加に

関連している可能性があると記されています。

赤身肉に含まれる物質

- L-カルニチンや脂肪酸が、TMAO(トリメチルアミン-N-オキシド)を増加させ、

心血管リスクを高める可能性 - 特定の脂肪酸(例:アラキドン酸)がCVDと関連する可能性

- インスリン抵抗性やホルモン(IGF-1)などを介して糖尿病リスクが高まる可能性

食べ合わせの影響も?

- 赤身肉が使われる料理は「高脂肪・高ナトリウム」の傾向があるため、

調理法や食事全体の質も影響している可能性があると指摘されています

地域や性別による違いは?

「T2DMや脳卒中のリスクは西洋地域でより高く、

日本などの東洋地域ではその傾向は弱かった」

また、性別による統計的な差は認められなかったものの、

男性でやや強い傾向が見られる結果もあったとしています(ただし有意差はなし)

明確に記載された“推奨”事項

“Lowering red meat consumption is beneficial for the prevention of CVD and diabetes.”

(赤身肉の摂取を減らすことは、心血管疾患および糖尿病の予防に有益です)

このように、著者らは明確に「赤身肉の摂取量を抑えることの有用性」に触れております。

まとめ

本研究では、未加工・加工を問わず赤身肉の摂取が

心血管疾患や糖尿病のリスクと関連していることが示されました。

しかし、ここで一歩立ち止まって考えるべき点があります。

それは、赤身肉の摂取そのものがリスクを高めているのか、

それとも赤身肉を取り入れた「食生活の全体像」が問題なのかという点です。

実際、論文内でも以下のような指摘があります。

“These associations may be influenced by broader dietary patterns,

such as co-consumption of red meat with refined grains, saturated fats, or sodium-rich foods.”

(これらの関連性は、赤身肉と一緒に摂取される精製穀物、飽和脂肪、

ナトリウムが多い食品など、より広い食事パターンによって影響を受けている可能性があります)

例えば、ステーキにバターソース、ソーセージとポテトフライ、

ベーコンと白いパンなど、赤身肉が登場する料理は、

往々にして脂質・塩分・精製炭水化物を多く含む傾向があります。

西洋地域でより高い結果からもなんとなくイメージできます。

その結果、リスクの一因となっているのは“赤身肉そのもの”ではなく、

それが構成する“食習慣全体”である可能性が考えられます。

加えて、赤身肉を多く摂る人ほど野菜や食物繊維の摂取が少ない傾向も観察されており、

栄養のバランス面からの偏りも無視できません。

したがって、「赤身肉=悪」と単純に捉えるのではなく、

赤身肉の種類、脂質の含有量、どう調理し、何と一緒に食べるのか、

食生活全体の中でどう位置づけるのかを冷静に見直すことが重要です。