2025.03.21

エビデンスと交絡因子

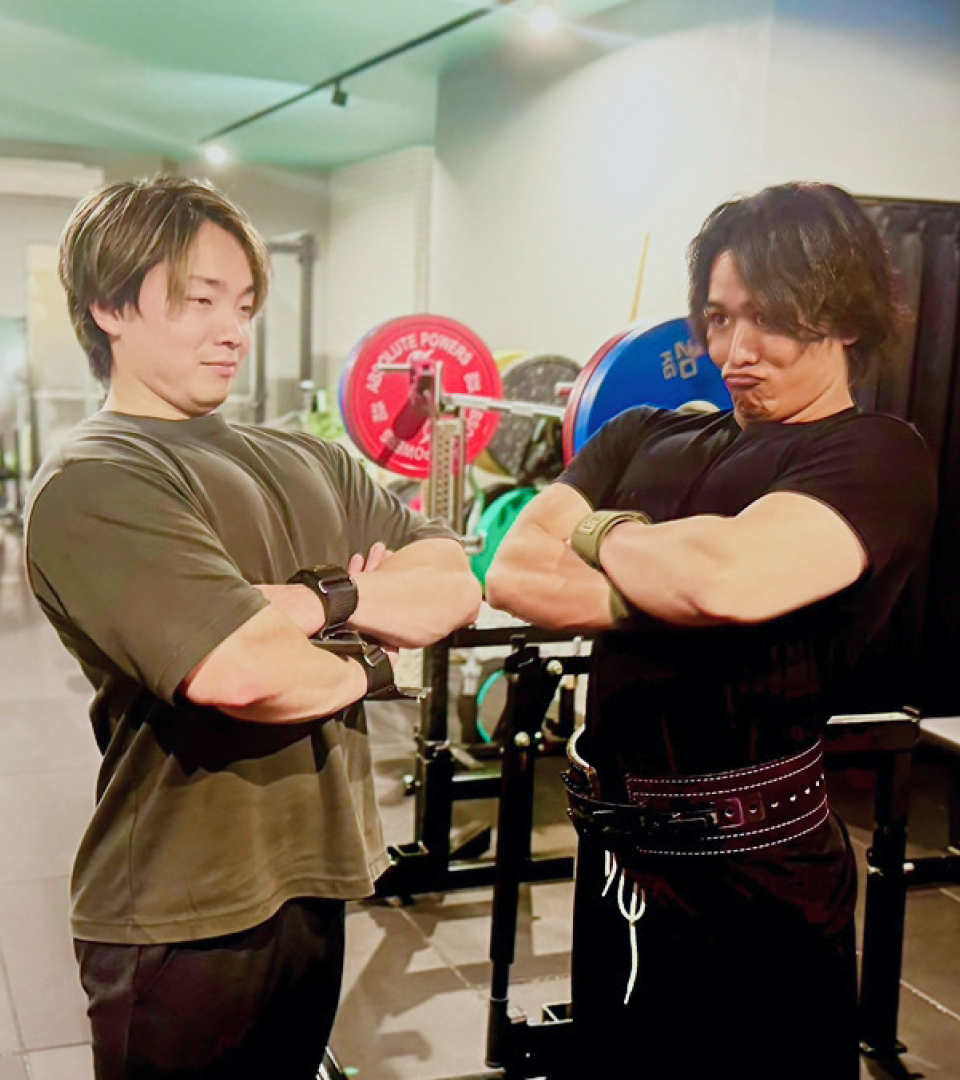

KONDOです。

今回はエビデンスと

交絡因子についての記事となります。

エビデンス

最近では”エビデンス”という

ワードがよく用いられる様になりました。

Evidence=証拠や証明といった意味ですが

一般的には発言・発信内容の”根拠”を指し

その信憑性を示す様なものとなります。

こういったブログ記事やSNSでの情報発信は

特にエビデンスが無い場合は

ただの発信者の個人的な意見として扱われます。

また、エビデンスを

エビデンスたらしく扱うことは難しく

- エビデンスには質がある

- エビデンスには階層がある

という点があり、目を通さないと

そのエビデンスに対しての科学的妥当性が

見出すことができないのです。

つまり「エビデンスがある」といって

エビデンスが提示されていたとしても

実際は根拠として扱うには

不十分であるというものが多く存在します。

個人の意見

◯◯大学/病院との共同研究・開発

という文字が上場企業の飲料や化粧品に

よく掲載されているかと思います。

こういった権威性のありそうな所との

共同開発は教授・医師の推薦文等を見ると

効果が有りそうな感じがしてしまうのは

自然なことかと思います。

実際そういったところとの提携は

民間企業にとっては信憑性を大きく誇示でき

販売成果に直結することでしょう。

ただこれにも注意が必要です。

共同研究・開発しただけであって

効果が立証されているかどうかは

また別の話です。

こういう独自研究系の問題点として

以下の点が挙げられます。

- 企業主導の内部研究で独立性の欠如

→自社ブランドの価値や信憑性の向上を

目的とする研究が多く、利益相反で

バイアスのかかりやすさが懸念される

つまり企業主導であると

研究する側である大学や病院に

何かしらの利益が流れている可能性も

完全に否定できないですよね。

結論的に客観性に欠けると言う感じで

この様なエビデンスには懐疑性があります。

悪魔の証明的な感じですけども

実際にそういったバイアスがかかってなくても

かかっていないと証明する必要があり、

そうであるならば独立した第三者機関での

研究が提示されていた方が信憑性が高いです。

そして医者や大学教授の推挙文に関しては

ただの1個人の意見であり、

これは根拠としてはかなり弱いものとなります。

そして上記のこれらは

エビデンスの階層的に一番下となります。

=科学的根拠としての信憑性はかなり乏しい

研究の質

エビデンスにも「質」が存在します。

質というのは研究デザイン

つまりは方法や内容、期間などが

それに当たります。

例えば企業主導の独自の内部研究では

被験者の年齢や性別、人数や

研究に用いた量や濃度、頻度等や

それがin virto(試験管内)レベルのものか

被験者がそもそもマウスなどの動物なのか

ヒトでの臨床試験が行われいるのか、

などが公開されていないこともあり

これではエデビンスというよりは

プレスリリースレベルのものとなります。

そして被験者の年齢が

研究の題材に対して若すぎる老すぎるでも

かなり結果の捉え方も変わってくるでしょうし

被験者の人数や期間の長短も重要になります。

こういった部分が大規模で

しっかりと研究の題材に対して

性差、年齢差等の差異が解消できる様に

デザインされているかも重要になります。

そして研究方法がかなり重要です。

サプリメントのビタミンDと筋力向上を例に、

参加者と評価者の双方が

「誰が本物の治療や成分を使用しているか」を

知らされないまま行う試験方法があります。

「ビタミンDが筋力を高めるか」を調べる場合、

参加者を「ビタミンDを飲むグループ」と

「ビタミンDと見た目が同じ偽物(プラセボ)を飲むグループ」

に無作為に割り振ります。

このとき、参加者自身も担当する評価者や研究者も、

どちらのグループに属しているか分からないようにします。

こうすることで、「ビタミンDを飲んだから筋力が上がるはず」

という思い込み(プラセボ効果)や、

研究者の無意識な先入観による評価の偏り(バイアス)を防げます。

その結果、ビタミンDそのものに

本当に筋力向上の効果があるのかを

科学的・客観的に判断できます。

この手法は二重盲検比較試験といい、

製品や成分の正確な効果検証に欠かせない方法です。

他にも色々種類がありますが

そのエビデンスはどういった方法で

結果が得られているのか、というのも

非常に重要であるということが

分かるかと思います。

さらに質の高いエビデンス

システマティックレビューとメタ解析

というものがあります。

システマティックレビューとメタ解析は、

いずれも過去に行われた複数の研究結果を統合・評価し、

特定の治療法や成分の効果をより客観的かつ

信頼性高く判断するための方法です。

システマティックレビューは、

ある疑問やテーマに対して関連するすべての研究を網羅的に収集し、

質や内容を評価・整理して、総合的な結論を導きます。

その過程では、研究ごとのバラつきや限界も考慮されます。

一方、メタ解析は

システマティックレビューの中で行われることが多く、

集めた複数の研究のデータを統計的に統合・解析し、

効果の大きさ(効果量)を数値で示します。

たとえば「ビタミンDが筋力向上に有効」を調べる場合、

世界中の信頼性の高い研究を集めて

総合的な判断をするのがシステマティックレビュー、

さらにその結果を統計的に分析して

「どれくらいの量で筋力向上に繋がるか」といった

具体的な数字を出すのがメタ解析です。

これらの方法によって、

個々の研究だけでは見えにくい

「一貫した効果」や「本当の有効性」を示すことができます。

といった感じで二重盲検比較試験からの

こういったシステマティックレビューや

メタ解析の文献を引用すると

より一層高度な信憑性が見出されます。

交絡因子

交絡因子というものをご存知でしょうか?

本来調べたい原因と結果の関係に影響を与えてしまう、

第三の隠れた要因のことです。

つまり、原因と結果の間に本当は関係がないのに、

「あたかも関係があるように見せてしまう要素」です。

たとえば「酒をよく飲む人は心臓病が多い」

という調査結果があったとします。

しかし、実際には酒をよく飲む人には

喫煙者が多いという背景があった場合、

この「喫煙」が交絡因子になります。

つまり「心臓病が多いのは飲酒のせいではなく、

喫煙の影響だった」という可能性があるのです。

この場合の研究は非喫煙者や喫煙者が

周りに居ないような参加者を集め進めて

喫煙という交絡因子を排除しなくてはいけません。

このように、交絡因子があると

原因と結果の本当の関係がわからなくなってしまうため、

科学的な研究では交絡因子を特定して

コントロールすることがとても重要とされています。

この交絡因子については

多角的な目線を持つことの重要性でもあり、

日頃の会話でも検討する材料となります。

実体験

エビデンスではなくて個人の体験談についても

同じことが言えます。

このフィットネス業界に置き換えれば

「Aを摂ったら痩せた」

とする様な意見があったとします。

おそらくこの類の発言は

頻繁に目にする事象かと思います。

この時に幾つか考えられる交絡因子があります。

- 食事量の変化

Aを摂ることによって「無意識のうちに

1食あたりの食事量が減少していた」、

「間食を摂らなくなった」、「日頃摂っていた

お菓子や菓子パン等のハイカロリー食を

摂らなくなった」など - 活動量/運動量の変化

Aを摂り始めたことをきっかけに

「散歩を始めた」「何かスポーツを始めた」

「たまたま歩行数が多い日があった」など - 体調やストレスレベルの変化

Aを摂り始めたこととは別に、

偶然にも仕事が落ち着いて

ストレスレベルも減り暴食や

ジャンクフードの摂取機会が減った、など

ご友人や知人から同じ様なことを言われたら

こういった交絡因子をパッと

思い浮かべられると非常に良いです。

「この化粧品を使い始めたら肌が綺麗になった」

と言われたとしても

「睡眠時間が変化しただけではないか?」

「たんぱく質摂取量が充足したのではないか?」

と思い浮かべられると良いです。

現に、私の家族が

「この化粧品を使い始めたら肌荒れが落ち着いた」

と発言しておりますが、

私の目からは使い始めた2月頭ごろから

2月中は仕事量が閑散期で比較的落ち着いており

睡眠時間や食事摂取回数や量が変化している

と私の目には映っております。

このような感じで実体験というのは

特に何も根拠を有しておらず

ただの感想でしかありません。

それが何百、何千の実体験数となっても

根拠として用いるのはダメですね。

ちょうど令和の虎というネットTVで

放映されている?もので

今現在進行形で話題を呼んでいる

この整体師との議論もまさにコレです。

お客さんの口コミやレビューという

実体験を集めたものを

頭痛を治せる整体の根拠としたい志願者と

整体師が「治す」という医学的な領域に

踏み入ってしまったことに対しての

明確な根拠を用いてほしい虎側ですね。

この整体に限らず

「治る(す)」等の医学的な領域に

踏み入って謳い文句を掲げている

製品は数多く存在しておりますが

この場合には質の高い

明確な根拠となるエビデンスが必要です。

まとめ

製品や施術の効果の信憑性を

示したい気持ちは非常によく分かります。

が、エビデンスにはこういった

複雑で私を含む素人には適切に

処理できないことがほとんどです。

特にHype(過大広告)は控えるべきです。

明確な根拠も存在しないにも関わらず

数人数十人数百人・・・程度の感想を

根拠として用いるのはナンセンスです。

科学的妥当性が示されて初めて根拠です。

尚、エビデンスが無いから効果がない

という訳でもありません。

”現状無い”だけかもしれず、

この先の未来で立証されるかもしれません。

なので、早とちりせず

現状のエビデンスが無いことを提示したうえで

こういう多くの実体験を得られている

といった様な単なるレビューで終えれるといいですね。

効果を示してはいけません。

なので動画の内容に沿えば、

純粋にスタンダードな整体を行なって

頭痛が良くなったとする評価を多く頂いております。

といったくらいに留めるのが適切ですね。