2025.02.04

主観的睡眠評価と客観的睡眠評価の不一致

みなさまこんにちは。

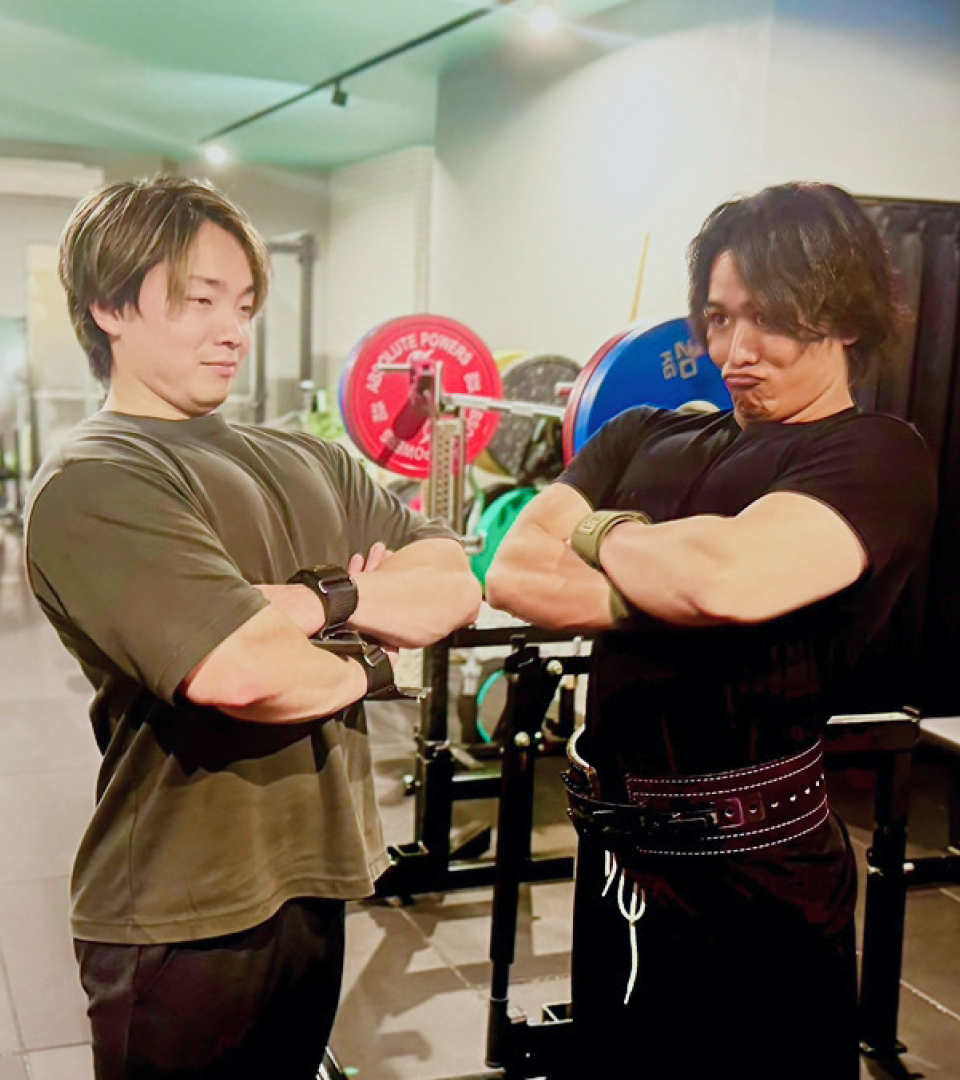

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回は実際の睡眠中に自宅で脳波検査によって明らかになった主観的睡眠評価と

客観的睡眠評価の不一致についての論文を引用していこうと思います。

論文

本研究では、医師による主観的な睡眠評価と客観的な睡眠評価(後者を含む)の

間の潜在的な不一致を明らかにすることを目的とした。

日本における421人の参加者データセット(複数夜の在宅睡眠脳波データおよび睡眠習慣または主観的経験に関する質問票回答から成る)を分析した。

結果として、主観的な睡眠評価を含む質問票回答は、医師の評価を予測する性能が低かったのに対し、

客観的データは良好な予測性能を示し、主観的な睡眠評価と客観的な睡眠評価の間に不一致があることが示された。

自宅での睡眠脳波測定は初日の影響は最小限であったが、複数夜にわたる測定を取り入れることで、

客観的な不眠症の検出を向上させることができる。

睡眠不足については、十分な睡眠をとっていると考えているにもかかわらず、

睡眠時間の過大評価によって客観的には睡眠不足を感じている参加者がいることが明らかになった。

具体的には、主観的には十分な睡眠がとれていると感じている人の44.9%が、

客観的には睡眠不足に分類されていることが明らかになった。

特に、中等度/重度の睡眠不足に分類された人は、他のグループと比較して睡眠時間を過大評価しており、

睡眠不足の一因となる重大な睡眠の誤認識が示唆された。

これは、睡眠不足が必ずしも主観的な眠気として現れるとは限らないと報告した先行研究と一致している。

これらの所見は、一般集団の睡眠不足に対する認識を高めるために

客観的な睡眠時間を測定することの重要性を示唆している。

睡眠不足の参加者は、N3が保たれたままレム睡眠の量が減少する傾向があることは注目に値する。

これは、レム睡眠は睡眠時間の後半に多く、N3(睡眠の初期に多い)は睡眠圧が高いために保たれているためと推定される。

最近の疫学研究では、レム睡眠量の減少が総死亡率や認知症リスクの増加と

関連していることが示されているため、このことは健康予後の点で重要である。

対照的に、不眠症の人の大多数は、自分の睡眠時間を過小評価する傾向がある。

すなわち、客観的不眠症がなく、AIS≧6の参加者の大多数を占める「主観的不眠症」群と、

客観的不眠症のある参加者からなる「主観的不眠症と客観的不眠症の両方」群である。

「主観的不眠症」群は「非不眠症」群と比較して脳波データに差は認められなかったが、睡眠時間を過小評価していた。

これらの所見は、不眠症患者のPSG測定値が健常者のそれと驚くほどよく似ている、

睡眠時間の過小評価は不眠症の特徴であるという過去の報告と一致している。

まとめ

朝自然と起きてたり、日中に眠くならないとかで

睡眠不足かどうかを判断するのもいいかもしれませんね。

寝れているに越したことはないので可能な限り

まとまった時間で睡眠確保できるといいです。

寝不足は身体に毒でしかないので。

過去おすすめ記事

・睡眠時間の軌跡とサクセスフルエイジングの関係