2023.08.25

テニス肘の改善について

みなさまこんにちは。

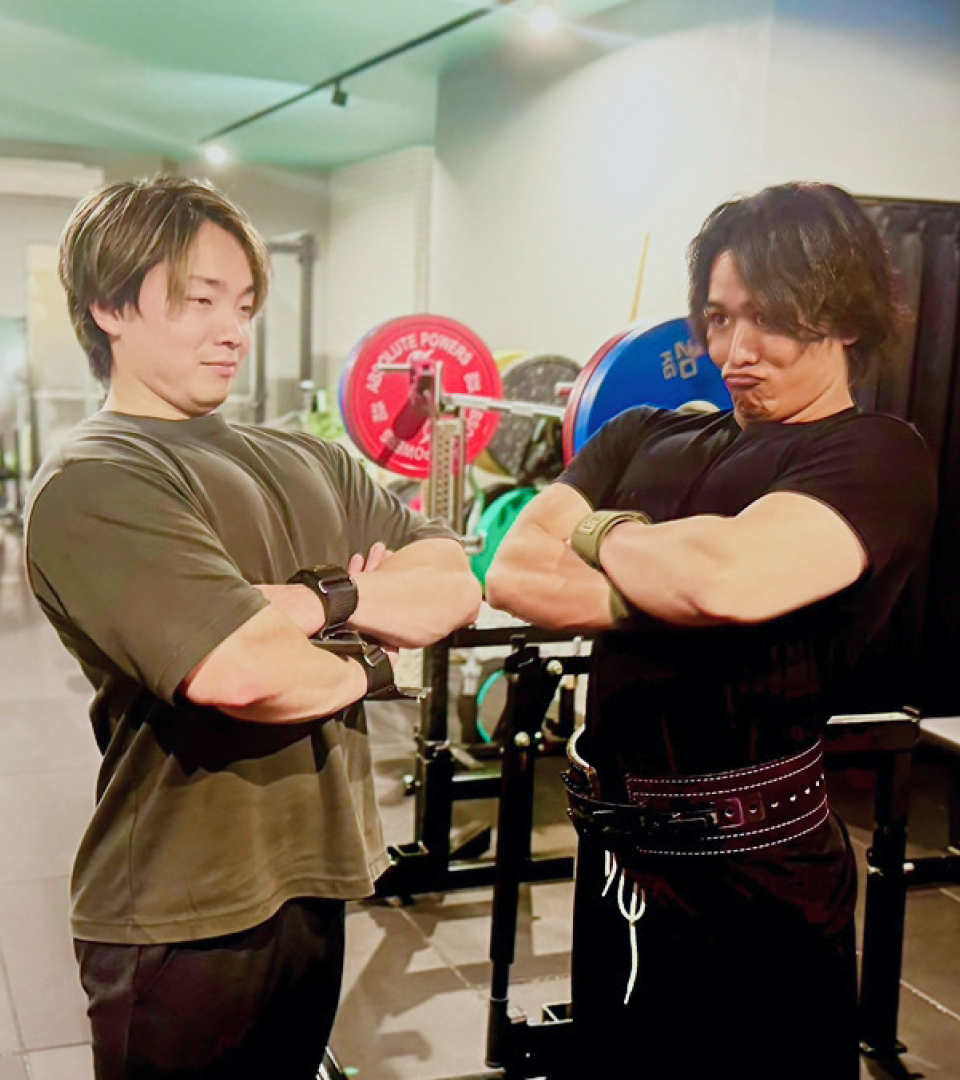

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回は、持続性テニス肘症状は予後予測についての

論文を引用していこうと思います。

テニス肘は上腕骨外側上顆炎の通称みたいなもので、

筋トレしてる人でもたまになっている人がいますね。

論文

このシステマティックレビューの具体的な目的は、

テニス肘に関する公表されたランダム化比較試験(RCT)において、

積極的治療を受けなかった参加者(プラセボまたは無治療)における

(1)全体的改善、(2)疼痛、(3)障害の経過を記述することであった。

また、(4)症状の持続期間やプラセボ効果が症状の

経過の違いと関連するかについても評価した。

無作為化または準無作為化比較試験であり、

テニス肘と診断された参加者を含み、非活動的治療対照を有し、

追跡期間が6ヵ月以上であり、症状の全体的改善、肘関節痛の強度、

障害の少なくとも1つを報告している研究を対象とした。

テニス肘は、肘の痛みと障害の一般的な原因であり、

50歳から70歳の患者が罹患する。

保存的治療を試みても症状の程度に満足できない

慢性的な筋骨格系の痛みを持つ人は、

手術が有効であることを示唆するエビデンスが

限られているにもかかわらず、しばしば手術の候補とされる。

手術を試みる根拠は、非外科的介入にもかかわらず症状が持続する場合、

その症状はおそらく自然には消えないと考えられるからである。

しかし、この信念を支持する証拠はほとんどなく、

既存のRCTの対照群の結果をメタ分析することで、

この信念がどの程度妥当なのかを判断することができると考えた。

入手可能な最良のエビデンスのメタ解析に基づく所見は、

手術を勧める根拠としての症状の持続を弱体化させているように思われる。

症状の持続期間が長いほど予後が悪いということはなく、

テニス肘の手術のように、有効性に疑問があり、

リスクも知られている外科的介入を推奨する正当な理由にはならないことが示唆された。

結果として、テニス肘に対して積極的治療を受けなかった患者の約90%が、

1年後までに完全に回復しているか、あるいはかなり改善しており、

その時点では痛みや障害はほとんど残っていないことを明らかにした。

世界的な改善は、薬剤の半減期と同様の指数関数的減衰をたどっていた。

つまり、多くの研究で症状が長引く(数ヵ月あるいは数年)参加者が

含まれていたにもかかわらず、自然回復の確率は試験開始から1年まで一定であった。

このことを考慮すると、外科医は恣意的な症状期間に基づいて手術を提案すべきではない。

半減期が3回過ぎても体内に残る薬物分子は、

最初に排出される分子と変わらない。

この研究は、症状が数週間であろうと、もっと長い期間であろうと、

患者は自然回復を期待できることを示している。

結論として、発表されたランダム化比較試験の

非活動的治療群の参加者のデータから、

テニス肘はほとんど常に自己限定的な疾患であることが確認された。

およそ90%の患者は、治療を行わなくても1年後には症状が消失しており、

これは試験登録前の症状の持続期間に関係なく起こる。

症状が続くことに不満を感じている人は、その後数ヶ月の間に自然に改善する可能性は、

症状が出現した初期と同程度であることを知るべきである。

持続期間が長くても予後には影響しないので、

手術のような有効性に疑問のある介入を正当化するために用いるべきではない。

まとめ

テニス肘は筋トレしてる人でもなる人がいます。

基本的には、動かし方が悪い等でのダメージになるので、

そっちをどうにかするのが優先順位が高いかなと思います。

痛みが出ているのは、出た後なら仕方ないと言えば仕方ないので、

出ている原因にアプローチ出来るといいかなと思います。

そもそもこういった疾患は、

日常生活含め、良くない動きなどがダメージになっているわけなので、

そっち治さないと、痛みが引いても再発を繰り返すことになりやすいです。

過去おすすめ記事

・外側上顆炎の論文を引用