2022.08.31

デッドリフトを腰痛のリハビリ用運動として

みなさまこんにちは。

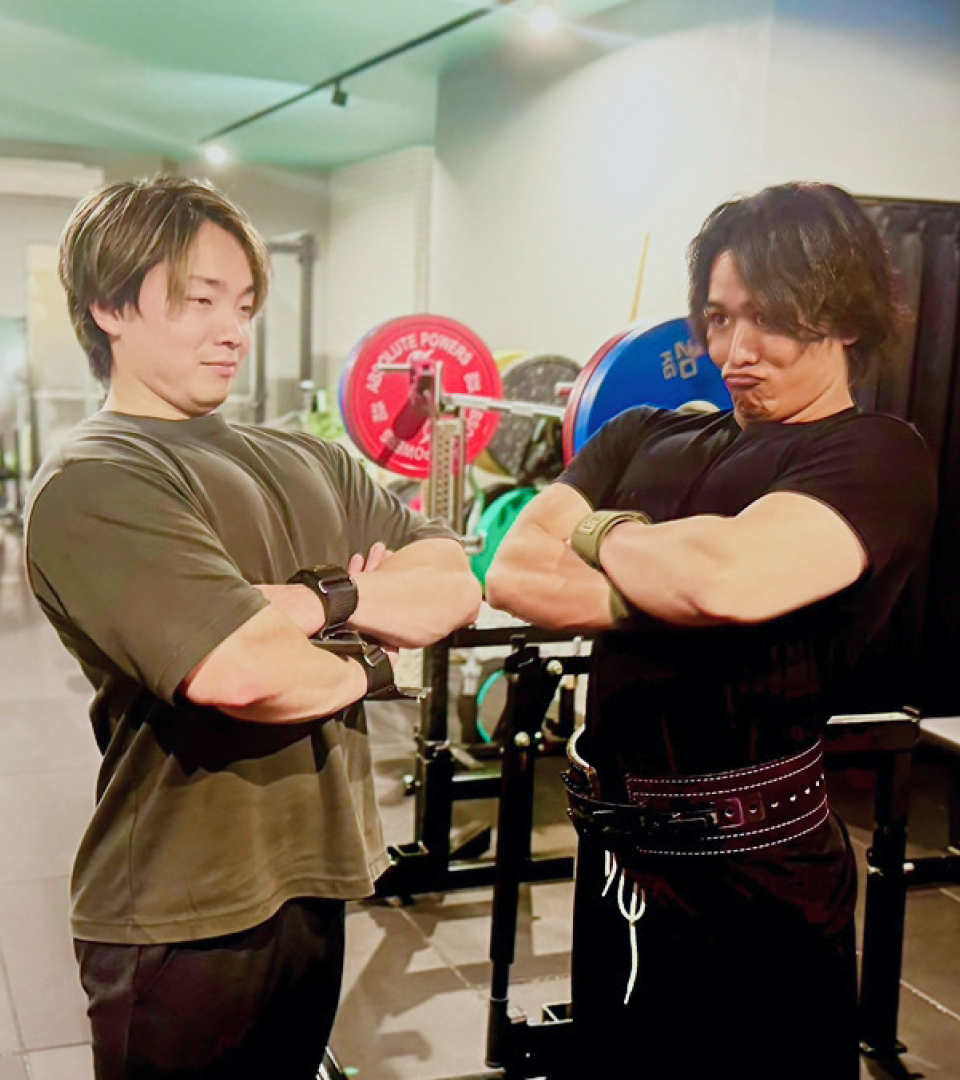

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回は、デッドリフトをリハビリ用運動として利用可能な人とは?と

調べた論文を引用していこうと思います。

論文

症例研究および無作為化比較試験により、

機械的腰痛を支配的パターンとする患者において、

強度と量を個別に変化させたデッドリフトが

痛みと障害の軽減に有効である可能性が指摘された。

この無作為化比較試験では、8週間のトレーニング期間後、

患者の3分の2が痛みの強さと活動性において

臨床的に意味のある改善(30%以上の変化)を達成したことが示された。

また、患者さんは体幹の筋力と持久力も向上しました。

しかし、患者の3分の1が痛みの強さと活動性に

臨床的に意味のある改善を得られなかったという結果は、

これらの患者がデッドリフトの恩恵を受けた患者と

どのような点で異なるのか、疑問を投げかけるものであった。

この論文では、どの腰痛患者がデッドリフトの恩恵を

受けられるかを理解するために、

リハビリテーション運動としてデッドリフトを含む

8週間のトレーニング期間後の活動量、障害、痛みの強さを

予測できる変数を特定することを目的とした。

主な結果は、トレーニング期間開始時の障害、

疼痛強度、Biering-Sørensenテストの成績の測定値が、

8週間後のフォローアップ(すなわちトレーニング期間終了後)の

活動量、障害、疼痛強度を予測できることであった。

障害と痛みの強度が高く、Biering-Sørensenテストの成績が低いほど、

参加者はデッドリフトのトレーニングから恩恵を受ける可能性が低かった。

これらの結果は、腰痛患者にデッドリフト・トレーニングを勧める前に、

痛みの強さ、障害、Biering-Sørensenテストの成績を考慮する必要があることを示唆している。

Biering-Sørensenテストの高痛み強度と低パフォーマンスに対応する値の概算は、

視覚的アナログスケールで60mm以上の痛み強度および

Biering-Sørensenテストの姿勢を60秒未満で保持できるると思われる。

ストレングス&コンディショニングの専門家は、

デッドリフト運動を日常的に使用することをためらうべきではありませんが、

機械的な腰痛を持つ個人に対してデッドリフトのトレーニングを検討する前に、

痛みの強度と股関節および背部伸筋の持久力を評価すべきことが、

今回の結果から示唆されています。

例えば、機械的腰痛患者において、

股関節および背部伸筋の持久力が低く、痛みの強度が高い場合、

デッドリフトトレーニングを開始する前に他の介入を検討する必要がある。

しかし、患者の年齢、性別、肥満度、痛みによる

運動への恐怖、運動制御、活動性にかかわらず、

デッドリフト運動は効果的な介入であると思われる。

最後に、機械的腰痛患者に対してデッドリフト運動を指導し、

トレーニングを進行させる際には、

ストレングス&コンディショニングの専門家が技術指導に習熟し、

フィードバックを提供することが重要であることを強調する。

まとめ

デッドリフトを行うためには準備が要ります。

腹圧、ある程度の柔軟性などですが、

準備もなくやれば腰を痛めます。

トレーニーやトレーナーで

”デッドリフトは腰を痛める”という人がいますが、

ただの、知識不足、修正能力不足と

己が無能さを露呈しているだけだと思います。

当ジムだけでの週1トレーニングの女性でも

平均40kg程、強めで60,70kgでセット組していますが

基本的に腰が痛くなる人はいません。

そもそも腰の筋肉痛もたまにはあれど、

基本ない人もいるぐらいです。

抗重力筋が全体的に鍛えれるデッドリフトで

身体に悪い事はありませんが、

フォームがクソなら身体に悪いことしかありません。

適切にデッドリフトを行っていきましょう。

ヘルニアもぎっくり腰をした人でも、

デッドリフトやってて痛くなることもなく、

むしろ良い方向に進む人ばかりなので、

フォーム次第で腰痛系に絶大な効果が有ると私は思っています。

あと筋筋膜性疼痛にもかなりアリだと思います。

過去おすすめ記事

・反り腰の状態からのデッドリフト